▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 26>30 juin 2024 ▲ |

calcaire_touraine

-

Compteur de contenus

50 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Messages posté(e)s par calcaire_touraine

-

-

Bonjour à tous,

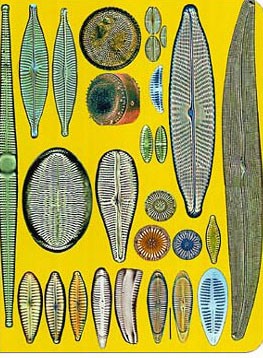

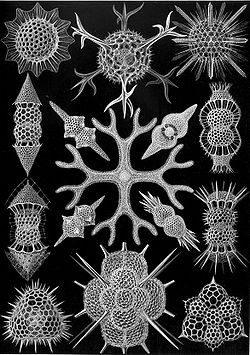

Voici quelques exemples piqués vite fait sur le net d'organismes ou organites siliceux qu'on peut trouver dans une roche sédimentaire carbonatée (diatomées gauche, éponge milieu et radiolaire droite).

Il faudrait quand même savoir si ton résidu en contient (mais sans ech. broyé avant dissolution).

Et je répète : Ne pas en trouver ne prouvera rien, mais en trouver, en relativement bon état (surtout celui du milieu = spicule, qui est assez très fragile) indiquerait une origine totalement naturelle de ta "roche", ce qui orienterait quand même sérieusement la discussion.

pour les restes d'oursins, oublie. Leur test sont entièrement carbonatés donc pas dans ton rédidu (et spathiques donc ça se verrait sur ton premier cliché). En outre, je n'ai pas d'exemple en tête de roches constituées de micro-oursins (mais cela existe peut-être). Les oursns juvéniles sont des formes larvaires non calcifiées alors à priori, comme ça, je ne vois pas.

la glauconie, dans le crétacé à faciès plutôt crayeux, ça se présente en petits (très petits même) granules noirs

recherche d'aluminium why not mais comment ? car tu en as dans tes argiles à tous les coups (pas sûr que ce soit très dterminant, il faudrait voir avec Le melde pour être sûr de ne pas le décombiner des silicates).

On en recause ce soir

Bonne journée

Bonjour trilobig,

Merci pour toutes ces précisions.

Bien entendu, je n'ai rien vu de tel (photos ci-dessus) ni dans le matériau avant attaque par le vinaigre, ni après.

Je n'ai pas non plus vu de très petits granules noirs qui pourraient faire penser à la présence de glauconie.

Je vais pour l'instant essayer de trouver d'autres indices non minéralogiques (enquête sur place et archives).

Si j'ai du nouveau je reviendrai vous le dire.

En tous les cas merci à ceux qui ont participé à ce sujet.

Cordialement.

-

Les sédiments, il y en a beaucoup plus que ce que je pensais en voyant la photo #58.

Le liquide issu des dissolutions était assez opaque ce qui explique les 1,5 grammes de sédiments

Ils ont formé un "cake" ou c'est une poudre ?Quand j'ai transféré les sédiments sur du sopalin pour éliminer le maximum d'eau, son aspect était celui de la vase.

Après séchage (four 100° - 20 minutes), cela ressemblait à une croute, pulvérisable sous une simple pression en une sorte de talc.

Quand ils sont humidifiés, on arrive à en faire une boulette entre les doigts ?C'est très vraisemblable que si je réhumidifie légèrement cette poudre très fine je pourrais en faire des boulettes.

-

Concernant le sédiment séché :

1 - Son poids est d'approximativement 1,5 gramme,

2 - Sa couleur est blanc légèrement verdatre.

3 - Sa texture est voisine du talc (très très fine).

Concernant le résidu après attaque par le vinaigre :

1 - Les particules les plus grosses sont peu nombreuses (pas plus de 5% de la poudre).

2 - Les formes n'ont rien de particulier, plutot des formes rondes que des formes avec des aretes. Rien qui pourrait faire penser à des parties venant d'oursins microscopiques par exemple.

3 - Certaines des particules plus grosses sont en fait des parties mal pulvérisées (ou ayant échappé lors du tamisage initial - avant l'attaque par le vinaigre), et attaquées partiellement par le vinaigre (deux ou trois alvéoles restées en place).

-

Jolies urines !! N'est-ce pas plus simple d' aller consulter les archives départementales ?? Elles seront forcément plus indicatrices des roches utilisées pour la construction du monument !! Non ?? Moi je maintiens Travertin de Touraine, "tuf calcaire', tuffeau, utilisés dans cette région !! Quand je vois sur le net tous les sujets qui en parlent !!!

Parallèlement je fais aussi des recherches dans les archives locales et départementales.

Pour l'instant sans trop de résultats.

-

Elles ont approximativement quelles tailles ces particules les plus grosses ?

Avec des formes arrondies comme des galets en miniatures, ou comme des grains avec des arrêtes saillantes ?

Je vais remonter dans ma mansarde pour les examiner à la loupe à nouveau.

Le séchage du sédiment est bientot terminé, je vais aussi l'examiner dès qu'il sera refroidi.

-

J'avais raté ça. Ce sont les particules les plus grosses qui sont les plus intéressantes.

Je n'ai pas décrit les particules les plus grosses car elles sont opaques et sans forme particulière. Comme des grains de craie.

Dans la poudre plus fine aussi des grains opaques blanchatres ET des grains transparents, incolores qui semblent cristallins.

Attention, ces grains transparents (comme de la poussière de verre) sont très très petits. A l'oeil nu, ils sont quasi-invisibles.

-

Bonsoir,

Le vinaigre de cidre était-il incolore au départ?

Celui que j'ai chez moi est coloré donc je me posais la question de savoir si la couleur obtenue peut donner un indice.

Amitiés

Bruno

Oui, le vinaigre de cidre est très légèrement coloré.

Je suis en train de faire sécher le sédiment qui parait plus foncé à l'air libre (dans un filtre) que sur la photo.

D'ici 15 minutes je pourrai vous décrire le sédiment sec.

-

Je suis parti regarder à nouveau la photo

En ce qui concerne les résidus, avec une réaction au vinaigre je ne peux pas assurer à 100% que tous les carbonates ont réagi. Mais, en admettant que c'est le cas :

En touillant le mélange, des particules restent en suspension, çà c'est de l'argile et des limons fins. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais il est possible les séparer (le mieux serait d'avoir un tamis fin) en versant délicatement ce qui surnage dans un autre récipient. On rajoute de l'eau au résidu, et on recommence l'opération jusqu'à ce qui l'eau ne se trouble plus.

Vu la couleur de l'eau, à mon avis la part d'argile est très faible. Les résidus les plus lourds sont à regarder à la loupe.

Il ne sera pas possible d'aller plus loin pour l'analyse des constituants du matériau. Il faut se reconcentrer ensuite sur les alvéoles et trouver comme elles ont pu être créées.

Je vais récupérer les deux dépots obtenus par sédimentation des 2 liquides surnageants.

Bien entendu, je vais procéder avec précaution car ils sont très fins.

Je vais les sécher, les peser (mais à mon avis il sont plus léger qu'un gramme), et les examiner.

-

J'ai fait les photos des 2 liquides surnageants :

- le premier d'environ 30 ml est le résultat de la première attaque par le vinaigre de cidre. Le liquide est plutot jaune, et le dépot de matières très fines, d'environ 1 mm au fond, de couleur blanchâtre.

- le second d'environ 50 ml est le résultat de la seconde attaque par le vinaigre de cidre (pour vérifier que toute la calcite a été dissoute). Le liquide est plutot jaune, et le dépot de matières très fines, d'environ 1 mm au fond, de couleur blanchâtre.

.

-

Si on fait un résumé de ce qui est actuellement connu sur ce matériau :

- densité 0.95, contenant d'innombrables alvéoles (max diamètre 1mm), alvéoles apparemment fermées

- contient 50% de calcite (réaction au vinaigre de cidre)

- contient de l'argile

- les résidus ne sont pas clairement identifiés, mais certainement silice

- Donc grains de sable soudés par du calcaire, porosité de l'ordre de 60%

Merci d'avoir regroupé ce qui est vraisemblable.

Par contre, pour l'argile, je n'en suis pas certain.

J'ai vu une opalescence verdatre lors de la dissolution par le vinaigre.

A l'heure actuelle une partie TRES FINE s'est déposée.

Est-ce de la glauconie ? Comment pourrait-elle être caractérisée ? Par les sels ferreux qu"elle contient ? Par quelle réaction ?

Je vais ajouter une photo si je peux plus tard.

-

Si l'élément a été trouvé il y a au moins 80 ans dans cet état, alors pas de béton cellulaire !

Bonsoir LeMelde,

Je ne suis pas aussi affirmatif.

Et si une restauration avait été fait à l'époque du genre coffrage sur la balustrade ( sable + ciment + agent bouillonnant) aurait produit un matériau synthétique "in vivo" ?

Et si le maçon avait fait un excès (type pétillant de Vouvray) ?

.

-

C'est à dire ??? Que les alvéoles sont seulement fermées en surface, et qu'elles pourraient être ouvertes à l'intérieur ?

Non, elles sont ouvertes à la surface (car certaines se sont trouvées coupées lors de la taille de la pierre), et elles se sont remplies par des saletés ou des poussières en provenance de l'atmosphère.

Je présume qu'a l'intérieur du matériau ces saletés ou ces poussieres dissoutes dans les eaux pluviales ne sont pas rentrées de plus de quelques 1/10 ème de mm.

-

Il faudrait d'abord être sûr de la fonction exacte de ce bloc.

Selon moi, il s'agit de la partie supérieure d'une balustre, et du dessus de la balustrade (je crois qu'on appelle cela la main courante).

On pourrait aussi imaginer qu'il s'agisse d'un morceau provenant d'un cloitre si on le met dans l'autre sens.

La première possibilité me parait plus plausible car la face supérieure de la main courante est très lisse (pas de trace de mortier ou de liaison avec une fondation) et présente une érosion légère par les aux pluviales.

En outre, je n'ai toujours pas très bien compris d'où proviennent tes éléments d'archi : décharge ? prélevés in situ sur les ruines d'un château ?Je n'ai pas d'information plus précises sur l'origine de cet élément d'architecture qui a été trouvé à proximité il y a plus de 80 ans dans une zone proche d'un chateau et d'une église, détruits à cette époque.

Quant à la datation XVIe-XVIIe, tu tires ça d'où ?Ce chateau avait été construit vers 1650, et cette chapelle vers 1550.

Bien sûr, ce sont des suppositions.

Si ce matériau calcaire avec des alvéoles se révèle être d'origine synthétique, cela signifie que cette balustrade provient d'un autre lieu.

Je me demande si ce matériau contient de l'aluminium, ce sera le signe indéfectible qu'il s'agit d'un matériau synthétique de type béton cellulaire ?

.

-

Si les cellules sont fermées, le matériau n'a pas pu s'altérer .... au coeur de la balustrade ..............!

C'est totalement vrai.

Le comblement des alvéoles ne se fait qu'en surface.

Au niveau de la cassure, on voit bien que les phénomènes d'érosion ne se limitent qu'à quelques 1/10 èmes de mm de la surface.

-

L'origine des alvéoles pose un problème. Alvéoles ouvertes ou fermées d'ailleurs. Quand l'échantillon est plongé dans l'eau il doit y avoir plein de bulles qui en sortent. vrai ?

Une manip classique est de peser un morceau d'échantillon sec (non réduit en poudre !), de le laisser au fond de l'eau pendant 24h (peut-être le remuer dans l'eau de temps en temps), puis le repeser. On en déduit l'absorption d'eau.

Bonjour LeMelde;

A propos de l'air contenu dans un morceau de calcaire venant de ma cave (grain très fin - calcaire très blanc) :

Hier, j'ai mis un petit morceau dans un verre d'eau :

1 - Le morceau de calcaire est tombé au fond du verre,

2 - Plein de bulles d'air sont sorties, et j'ai montré à ma femme : "Regardes de l'air qui à 90 millions d'années !!!!".

Revenons à la balustrade.

Juste à propos des alvéoles :

1 - elles sont bien formées, bien régulières, et bien sphériques.

2 - au grossissement x8 de ma loupe, j'ai essayé de voir si la cavité de ces alvéoles (de 1 mm max pour ceux qui n'ont pas lu les posts précédents) s'il y avait une structure pouvant faire penser à un oursin (des sortes de quartiers par exemple). Je n'ai rien vu de tel à moins que le grossissement ne le permet pas.

3 - je ne crois pas que les alvéoles communiquent entre elles. Quand j'ai mis le fragment de matériau dans l'eau, pour voir sa flottabilité, je n'ai pas vu de bulles. D'autre part j'ai déterminé ce matin sa teneur en eau (plongé hier dans l'eau, mais ayant séché en surface avant sa pulvérisation), et j'en ai conclu une teneur de 8 à 9% en eau. Si le matériau se comportait comme une éponge, la teneur en eau aurait été bien supérieure.

Ce qui me dérange, est que si des tests doivent être entrepris à nouveau, je vais devoir "m'attaquer" à la balustrade de façon délibérée.

Le morceau sur lequel j'ai fait des tests s'est cassé "malencontreusement" lors d'une manipulation.

.

-

En cherchant avec Google des images en gros plan de béton cellulaire, j'ai trouvé ceci :

A l'adresse : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http...%3D240%26um%3D1

"troglodyte

Posté le 07.12.2006 par peinturehteprovence

sculpture sur béton cellulaire

H: env 25 cm

1999"

La structure des alvéoles de cette sculpture ne ressemble pas à celle de mon matériau (avéoles plus petites et plus régulières).

.

-

Ne pas oublier que l'argile est à la base du ciment ! Un "ciment" synthétique peut contenir de l'argile en plus de l'élément "synthétique"

le sablais

Je vais essayer de faire des recherches sur la piste du matériau synthétique.

Notamment je vais essayer de caractériser la présence ou non d'aluminium dans ce matériau.

Concernant l'historique du béton cellulaire j'ai trouvé ceci :

"Le béton cellulaire est né en Suède en 1924.

Son invention est attribuée à J.A. Eriksson, qui a conjugué deux découvertes antérieures : celle de W. Michaelis qui, en 1880, inventa l'auto-clavage du mélange chaux-sable-eau, et celle d'Hoffmann qui, en 1889, mit au point la technique de l'expansion du mortier.

L'ingénieur suédois ajouta dans un premier temps une petite quantité de poudre de métal (aluminium) au mélange sable fin-chaux-eau avant d'améliorer le procédé par une cuisson en «autoclave».

La première commercialisation du béton cellulaire s'est faite sous la marque Ytong en 1929."

Sur Wikipédia j'ai trouvé la composition "actuelle" du béton cellulaire :

"Composition des matières pour réaliser le béton cellulaire:

* Environ 65 % de sable de quartz siliceux

* Environ 20 % de ciment (cpj32,5)

* Environ 15 % de chaux

* Environ 0,05 % de pâte ou poudre d'aluminium

* Environ 1 % de gypse

* De l'eau

"

La partie ressemblant à du calcaire (chaux et gypse) représente 16 % du total alors que dans le cas de mon matériau cette partie semble être proche de 40%.

.

-

Ne pas oublier que l'argile est à la base du ciment ! Un "ciment" synthétique peut contenir de l'argile en plus de l'élément "synthétique"

le sablais

Bonjour Le Sablais,

Merci pour cette précision.

-

Je viens d'examiner de façon attentive à la loupe (x 8 fois) la partie la plus fine de la poudre sèche du résidu.

J'y ai vu :

- des grains opaques blancs-grisatres,

- ce qui pourrait ressembler à des cristaux transparents incolores (qui prennent la lumière).

Ces petits cristaux qui pourraient être du mica ou du quartz (?) représentent environ 10% des grains de la poudre fine.

-

Résultats des courses :

Sur mes 8 grammes de poudre sèche, le résidu pèse 4 grammes (avec une marge d'erreur de 1g de la balance).

Donc le matériau semble contenir :

1 - environ 50% de calcaire,

2 - environ 50% pour :

a - le résidu sec qui est une poudre grisatre,

b - les sels (hormis le calcaire) solubles dans le vinaigre,

c - ce qui est en suspension dans le surnageant, peut-être de l'argile (?)

S'il s'avère que ce matériau puisse contenir de l'argile, cela permet-il d'éliminer la possibilité d'un matériau synthétique ?

-

En tout cas, tuffeau : NON. Pour deux raisons :

1) tous les tuffeaux de Touraine contiennent de la glauconie or l’échantillon n’en a pas, il semble très pur (trop à mon goût d’ailleurs pour un carbonate crétacé de la région tourangelle).

2) Je ne connais aucun tuffeau a texture alvéolaire comme celle-là

Dans un précédent post, j'avais indiqué qu'il n'y avait pas d'OPALESCENCE lors de la dissolution par le vinaigre.

Je me suis mal exprimé : le résidu après action du vinaigre sur la poudre tombe immédiatement au fond après agitation.

Par contre, lors de la dissolution par le vinaigre, le liquide surnageant est bien verdatre et opalescent (comme s'il y avait de l'argile en suspension).

D'ailleurs, j'ai gardé le liquide surnageant pour voir ce qui va se déposer au bout d'un moment.

J'ai mis la photo lors de la dissoluion (de 8 g de poudre sèche).

La teneur en eau est d'environ de 8 à 9% (1 g perdu lors de la dessication sur 12 g de poudre initiale).

.

-

Voici quelques pistes, et quand on t’aura fait dissoudre, écraser, pulvériser….. toute ta balustrade, et bien… la question ne se posera plus :coucou!:

Bonjour Trilobig,

Je ne voudrais pas réduire en poudre toute la balustrade comme tu le dis !!!

Par contre, à partir de la poudre qui me reste (environ 11 g) , je vais faire agir l'acide, et je reviendrai ici avec les résultats.

Cordialement.

-

C'est déjà rassurant qu'un morceau de Siporex ne réagisse pas au simple vinaigre de cidre, mais pourtant je ne suis pas convaincu à 100%.

Je pense que l'hypothèse d'une restauration avec un béton cellulaire (exemple années 60) n'est pas à écarter. Le béton cellulaire n'aime pas beaucoup être exposé aux intempéries s'il n'est pas protégé d'après ce que j'ai lu ; donc dans quel état serait aujourd'hui un béton cellulaire assez ancien fait avec les méthodes de l'époque ? Je ne sais pas.

L'échantillon de la balustrade a réagi au vinaigre en laissant un résidu important peut-être de silice (à confirmer), disons donc que c'est un silico-calcaire. Mais un béton cellulaire altéré, c'est un silico-calcaire aussi, donc ... balle au centre.

Comment est-il possible de mettre en évidence, voire d'évaluer la silice dans le résidu, sans trop de moyens techniques ?

-

Bonjour,

J'ai pensé, à tort, que vous aviez personnellement récupéré ce morceau de balustrade.

Vous l'avez acheté chez un récupérateur de matériaux "anciens"?

Le vendeur est-il digne de confiance?

Je pencherais plutôt, comme le Sablais, vers le béton cellulaire.

Ca pourrait être une restauration "bricolée" par le vendeur.

Ce ne sont que des suppositions, je suis peut-être un peu trop parano.

Sur la photo du message 21, on dirait qu'il y a des points brillants sur la pierre, c'est dû à quoi?

Amicalement

Bruno

Bonjour tbrunch

Ce morceau ne provient pas d'un récupérateur de matériaux "anciens" donc le problème d'un "bricolage" ne se pose pas.

Ce qui me gène pour la piste du béton cellulaire est :

- le béton cellulaire de type SIPOREX ne réagit pas avec le vinaigre. Peut-être qu'il a existé des "bétons cellulaires anciens" avec du calcaire ou des sels de calcium ?

- si ce morceau provient d'une balustrade "restaurée" (d'ailleurs, la colonne et le dessus sont de nature différente comme je l'ai écrit dans un post précédent) cela peut me conduire à conclure à un autre scénario du genre : Chateau détruit par exemple vers 1790, sauf balustrades (faisant par exemple partie d'une terrasse sur un jardin). Puis après 1790, les balustrades auraient été "restaurées" avec un "béton cellulaire de type ancien" puis détruites par la suite, puisque ce morceau se retrouve isolé.

En ce qui concerne les points brillants de la photo du post 21, il doit s'agir d'artefacts (poussieres sur l'objectif de l'appareil photo) car le morceau ne présente aucun point brillant.

.

Une sorte de Calcaire en Touraine

dans Demandes d' identification de minéraux

Posté(e)

Bonsoir LeMelde,

Merci beaucoup pour tes remarques pertinentes qui ont expliqué ma "pugnacité".

Je finirai bien par savoir d'ou viennent ces "pierres" qui m'intéressent.

Donc je reviendrai sur ce merveilleux forum.

Amicalement.

Touraine.